février

2026

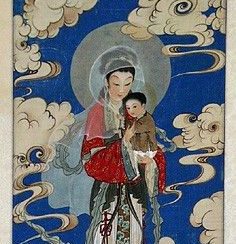

Le déroulement de la route de la soie, vaste réseau d’échanges transcontinental, a suivi dans la première moitié du VIIe siècle l’expansion de la suzeraineté chinoise jusqu’en Asie centrale, et a facilité en retour la propagation d’une grande variété de croyances à la dualistique occidentale telles que le nestorianisme. Une grammaire visuelle se met en place grâce à la volonté politique des souverains chinois de s’inscrire dans un héritage spirituel et de favoriser l’intégration de nouvelles formes de pensée à un terreau religieux préexistant. Si les premières productions chrétiennes sont sporadiques par leur nombre et erratiques par leurs sujets de représentation, elles témoignent d’une résonance avec l’iconographie bouddhique qui imprègne plus particulièrement la figure de Marie, devenue incontournable à partir de la fin du Moyen Âge. Après un essai de comparaison entre la symbolique des images de la Vierge et celle du bodhisattva Guanyin dans leurs traditions respectives – qui dessinent les caractères expérientiel et dévotionnel de la foi –, cette conférence abordera dans un second temps le processus d’inculturation des représentations de Marie en Chine, à l’instigation des missions jésuites à l’Époque moderne, par la transmission des textes et des techniques d’Occident. Enfin, elle terminera son propos sur les phénomènes de réappropriation, en interrogeant la question d’une « sinisation » des œuvres et des pratiques dans l’espace cultuel chinois.

A propos du conférencier :

Christophe Decoudun : Maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris au département d’arts et d’archéologie de la Faculté des Lettres.

Découvrez le programme de l’année : ICI