P; Jérémy Fravrelière, MEP et les Soeurs de la Sagesse, Madagascar

Lors de la tournée que j’ai effectuée pendant la Semaine sainte, j’ai rencontré une jeune fille dans un village à six heures de marche de la première voie carrossable. Pour entamer la conversation, je lui ai demandé ce qu’elle faisait dans la vie : si elle étudiait ou travaillait déjà. Cette jeune fille devait être en âge d’être en première ou en seconde. Toute fière, elle m’arépondu: « J’étudie, je suis en troisième. » Son collège est à deux heures de marche. Je lui ai demandé combien de jeunes étaient dans sa classe. Elle m’a répondu quatorze. Combien de filles ? Seulement trois. Une nouvelle fois, je prenais conscience du peu d’accès à l’éducation à Madagascar, bien qu’obligatoire, et encore au moins grand accès pour les filles. Cette jeune fille me confiait alors quelques rêves, et pour cela elle voulait aller au lycée. Le lycée se trouve à l’endroit où nous rejoignons la voie carrossable, ce qui veut dire six heures de marche. Nous ne pouvons pas faire l’aller-retour dans la journée, il faut donc être hébergé sur place, ce qui complique les choses et alourdit les frais de scolarité. Les internats sur l’île sont quasiment inexistants et, dans certaines régions, il n’y en a aucun.

Lors d’une autre tournée, j’ai rencontré une autre collégienne. Je lui ai demandé son âge. « 12 ans », m’a-t-elle répondu. Se trouvant à une bonne heure de marche du collège le plus proche, je lui ai demandé si elle faisait la route tous les jours. Elle m’a répondu par la négative, mais a expliqué que ses parents lui avaient trouvé un lieu. Je lui ai alors demandé si elle vivait seule, m’attendant à ce qu’elle me réponde être logée chez une famille amie. Comme attendu, elle m’a répondu qu’elle ne vivait pas toute seule. Et, moins attendu : « Non, je vis seule avec ma petite sœur », m’a-t-elle précisé. Nous avons là une enfant de 12 ans qui est responsable d’un foyer, étudie, prépare le repas, fait les courses, etc.

Ces deux histoires m’interpellent et m’invitent à réfléchir, avec nos lecteurs, sur la situation de la condition féminine à Madagascar en général.

Une place centrale dans la société

À Madagascar, les femmes occupent une place centrale dans la société, à la fois comme gardiennes des traditions, actrices économiques, agents de transformation sociale et promotrices de la foi. Cependant, celles-ci font face à de nombreux défis structurels et culturels qui limitent leur pleine participation à la vie publique et économique. Cet article propose une synthèse des rôles multiples des femmes malgaches, en s’appuyant sur des données récentes et des études de terrain.

Gardiennes des traditions et actrices économiques

Dans les communautés rurales, les femmes sont des piliers de l’économie familiale. Elles assurent la culture des terres, la vente des produits sur les marchés locaux et la gestion des revenus familiaux. Malgré leur rôle essentiel, l’accès des femmes à la propriété foncière reste limité : seulement 15 % des terres arables sont légalement détenues par des femmes, contre 52 % par deshommes[1]. Les femmes sont également les dépositaires des savoir-faire artisanaux et des traditions culturelles. Elles perpétuent des pratiques telles que le masonjoany, masque de beauté traditionnel, et jouent un rôle central dans les rituels de passage et les cérémonies familiales[2]. Un confrère m’a confié que, dans sa région d’apostolat, il y a des rois traditionnels. Il y a une personne plus importante que le roi, c’est la sœur du roi.

Défis en matière d’éducation et de santé

L’accès à l’éducation reste un défi majeur pour les filles malgaches. Seulement 30,8 % des filles âgées de 11 à 17 ans fréquentent l’école secondaire. Les mariages et grossesses précoces, les tâches domestiques et la violence sexiste à l’école sont autant de facteurs qui entravent leur parcours scolaire[3].

En matière de santé, les femmes rencontrent des obstacles dans l’accès aux services de santé maternelle, sexuelle et reproductive. La faible proportion d’accouchements assistés par des professionnels (45,8 %) et les besoins élevés en contraception non satisfaits (14,6 %) illustrent ces défis[4].

Je souhaite rendre hommage au travail important fait par les religieuses, qui participent au développement de l’éducation et de la santé. À côté du centre catéchétique où je réside, il y a un dispensaire tenu par les Filles de la Sagesse. Elles réalisent un travail remarquable de soin. C’est le seul vrai lieu de soin à des kilomètres à la ronde. Malgré leurs efforts, lorsqu’arrivent les malades, il est souvent trop tard. Combien de femmes meurent en couche ? Combien succombent rapidement de maladies post-partum ou d’infections ? Aussi, combien de jeunes vies sont emportées par la bilharziose, la malaria ou encore la tuberculose. La peste existe encore à Madagascar.

Participation politique et leadership féminin

La représentation des femmes dans les instances politiques reste faible. En 2021, elles occupaient 17 % des sièges à l’Assemblée nationale et 11 % au Sénat. Une loi adoptée en mai 2022 vise à garantir une égale représentativité dans les postes nominatifs et à promouvoir la parité homme-femme dans les fonctions électives[5].

En 2014, puis de 2019 à 2024, Christine Harijaona Razanamahasoa a été présidente de l’Assemblée nationale de Madagascar à deux reprises.

Des initiatives, telles que les ateliers de renforce- ment des capacités pour les femmes leaders, organisés par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), visent à promouvoir la cohésion sociale et la prévention des conflits, notamment en période électorale[6].

Vers une autonomisation économique

Des projets de développement, comme ceux mis en œuvre dans le Grand Sud de Madagascar, cherchent à renforcer l’autonomisation économique des femmes. En soutenant des activités féminines, ces initiatives permettent à certaines d’entre elles d’augmenter leurs revenus et d’améliorer les conditions de vie de leurs familles[7].

Promotrices de la foi

À Madagascar, les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie ecclésiale.

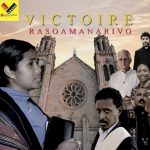

Dans l’Église catholique, des figures telles que Victoire Rasoamanarivo (1848-1894), béatifiée en 1989, illustrent l’engagement des femmes. Elle a permis l’éclosion de la foi catholique à Madagascar, en organisant l’Église, en structurant les lieux d’éducation, en visitant les communautés et en prenant soin des lépreux, entre autres choses. Elle a soutenu les fidèles, notamment en période de persécution. Elle a joué un rôle crucial en maintenant la foi vivante à Madagascar, lorsque les missionnaires furent expulsés. Elle est vraiment une figure de premier plan dans la naissance de l’Église catholique à Madagascar.

Les femmes dans l’Église catholique à Madagascar sont à l’avant-garde des pratiques synodales[8]. Leur place est souvent, et malheureusement, invisibilisée ou, dirait-on pudiquement, trop discrète. Cependant, nombreuses sont les catéchistes femmes, c’est- à-dire celles qui prennent la responsabilité de diriger la prière dans les églises de brousse et de transmettre et éduquer à la foi.

Dans les Églises protestantes, notamment l’Église luthérienne malgache (FLM), les femmes sont très actives au sein des associations féminines, telles que le Fikambanam-behivavy Loterana (FBL). Elles participent à des activités éducatives, sanitaires et sociales, bien que l’accès aux postes pastoraux reste généralement réservé aux hommes.

Les femmes malgaches jouent un rôle essentiel dans la société. Il y a, sans doute, encore beaucoup de chemin à faire. Des grossesses, certainement bien trop précoces, ou le peu de soins, liés au peu de moyens accordés à l’éducation des filles, restent un défi majeur. Le peu de lieux d’éducation et de soins sont aussi problématiques. Il faudrait aussi, certainement, parler des problèmes de violences ou de viols que subissent les femmes, ou encore le grand tabou de l’inceste. Presque personne n’ose en parler, mais cela est bien sous nos yeux. Heureusement, des gens s’engagent et portent une voix. Je vous recommande, en terminant, une chanson d’une grande artiste de Tamatave : Denise. Dans sa chanson Zonay Vehivavy, qui se traduit « Nos droits de femme », la chanteuse malgache aborde des thèmes liés aux droits des femmes, notamment les violences sexuelles et l’inceste. La chanson met en lumière les souffrances que certaines femmes endurent en silence, y compris les abus commis au sein du cercle familial. Nous ne pouvons que louer son courage. Les choses avancent.

P. Jérémy Favrelière, MEP

[1] https://www.afrobarometer.org/publication/ad767-les-malgaches-et-le-genre-des-inegalites-subsistent-plus-defforts-sont-demandes

[2] www.lebloginfo.fr/femme-de-madagascar-traditions-et-modernite-dans-la-societe-malgache

[3] https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/publication/madagascar-afe-gender-assessment

[4] https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/publication/madagascar-afe-gender-assessment

[5] https://assemblee-nationale.mg/adoption-de-la-proposition-de-loi-sur-la-participation-des-femmes-aux-postes-de-decision

[6] https://www.undp.org/fr/madagascar/actualites/femmes-leaders-malagasy-actrices-cles-de-la-prevention-des-conflits-electoraux

[7] https://gender-works.giz.de/competitions/madagascar-resilience-par-chaines-de-valeur

[8] https://www.aciafrique.org/news/7418/les-femmes-deja-a-lavant-garde-des-pratiques-synodales-leader-jesuite-en-afrique-et- madagascar

- Fillettes à l’ecole, Madagascar

- P. Jérémy Fravrelière, MEP et les Soeurs de la Sagesse, Madagascar

- Le père Jérémy Fravrelière, MEP a participé au tournage du du film Rasoamanarivo Victoire, retraçant la vie de la bienheureuse. Il jouait le rôle du P. Weber. Projet malgache, en malgache, pour les malgaches

- Le père Jérémy Fravrelière, MEP a participé au tournage du du film Rasoamanarivo Victoire, retraçant la vie de la bienheureuse. Il jouait le rôle du P. Weber. Projet malgache, en malgache, pour les malgaches

- Affiche du film sur Victoire, la Beinheureuse sainte de Madagascar

CRÉDITS

MEP